Всю жизнь не переносил Толстого: длинно, постоянное морализаторство. Морализаторство нездоровое, навязчивое. Да и школа делала всё, чтобы отбить всякий к нему интерес.

А тут, кажется, начал переносить. Особенно позднего. Нулевой стиль. Литературный Малевич. Он начал как нормальный респектабельный романист. А в итоге ушёл в какие-то совершенно невообразимые стилистические дали. Максимальная — не простота, а… черт знает что. Дичь какая-то.

Абсурдистский писатель. Поздний Толстой читается иногда даже не как Хармс — как “Елка у Ивановых” Введенского. Хотя сказки Толстого — это как раз предвосхищение Хармса:

“Увидал воробей, что человек идёт лён сеять. Воробей полетел к птицам и сказал:

— Птицы, летите скорее льняное семя клевать. Вырастет лён, станет человек нитки делать, из ниток сети вязать, нас ловить будет.

Птицы не послушались воробья, и он не мог выклевать всего семени. Зацвёл лён, воробей опять стал звать птиц склевать лён, чтобы после от льна птицам беды не было. Птицы не послушались.

Поспел лён. Воробей в третий раз сзывал птиц. И в третий раз птицы его не послушались. Тогда воробей рассердился на птиц, улетел от них и стал с людьми у жилья жить”.

Толстой пришёл к этому литературному супрематизму не потому, что хотел проповедовать какие-то “истины” и для этого упростил свой стиль. Скорее тут речь о манере смотреть на вещи в целом — она одновременно и художественная, и идеологическая. Толстой не даёт конечных ответов (точнее, даёт, но насколько всерьёз?), он ставит диагноз. Художественная и идеологическая привычка просвечивать “рентгеном” всё привычное, обыденное, “высокое”.

Эта привычка доходит до крайности, когда Толстой уже не даёт развёрнутые описания явлений или персонажей, а прямо говорит читателю: “Слышь, этот мужик в пенсне — чмо, вон тот нигилист — чмо, эта дама тоже чмо. Они собрались тут типа для чего-то очень важного, но на самом деле они впаривают друг другу и себе какую-то дичь. Не воспринимай их всерьёз. Лучше посмотри, как этот воробей делает вид, что клюёт зерно. Ах да, и он тоже лицемерное чмо”. Именно для этого понадобился нулевой стиль (и наоборот, нулевой стиль заставил художника сделать такой художественный вывод).

Поздний Толстой — это постоянная деконструкция. Хрестоматийный пример — сцена причастия из “Воскресения”:

“Предварительно опросив детей об их именах, священник, осторожно зачерпывая ложечкой из чашки, совал глубоко в рот каждому из детей поочередно по кусочку хлеба в вине, а дьячок тут же, отирая рты детям, веселым голосом пел песню о том, что дети едят тело бога и пьют его кровь. После этого священник унес чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся в чашке кровь и съев все кусочки тела бога, старательно обсосав усы и вытерев рог и чашку, в самом веселом расположении духа, поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за перегородки”.

Набоков объяснял студентам значение Толстого для русской литературы так. Он выключил в аудитории свет и закрыл ставни. Полумрак.

Набоков включил лампу. “Это — Пушкин!”. Включил вторую. “Это — Гоголь”. Включил третью. “Это — Достоевский.”

“А вот это…”

Набоков открыл все ставни. Яркий солнечный свет.

“Это — Толстой!”

Только вот свет у этого солнца не слишком гостеприимный, чёрный. Зато полезный.

***

И, наверное, самое субъективное в этих заметках: мне кажется, что финал “Воскресения” — это финал с двойным дном. Я не верю, что это написано на 100 процентов всерьёз, что это на 100 процентов убедило самого автора.

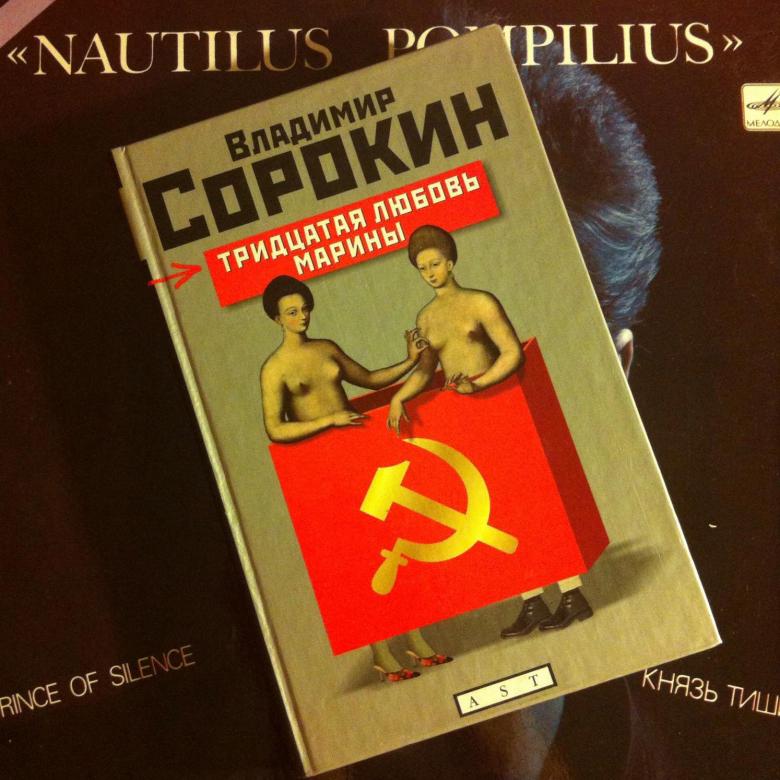

Остранение, деконструкция быта и “высокого”, ставшие основным художественным приёмом, который используется из текста в текст, десятилетиями. Используется настолько навязчиво, что читатель, открывающий книгу, уже готовится: через несколько страниц начнётся дичь. Из-за этого многие думают, что писатель исписался, ему нечего сказать как художнику. А другие именно за это его и любят. Мне это напоминает одного современного писателя — В. Г. Сорокина.

Серьёзно. У Сорокина текст начинает разваливаться и гнить где-то в последней четверти, у Толстого гниль размазана тонким слоем по всему тексту. Но метод в целом очень похож.

Так вот, по поводу финала с двойным дном. Просто перечитайте сначала “Воскресение” Толстого, а потом — “Тридцатую любовь Марины” В. Г. Сорокина.

Вспомните финал Воскресения, все эти евангельские цитаты и так далее. А потом перечитайте финал “Тридцатой любви Марины”. Это один сюжет:

“…Партийные организации университетов и институтов призваны быть настоящим авангардом вузовских коллективов в их большом и благородном деле – подготовке нового поколения советской народной интеллигенции. Коммунисты, преподаватели общественных наук должны подавать личный пример доверительных отношений со студентами, взыскательного товарищества, принципиальности, заботливого отношения к людям. Идейная зрелость рождается как сплав убеждений, помыслов и опыта общественной жизни молодого человека. Годы студенчества для него – это время острых вопросов: мировоззренческих и моральных. Недавно на Волгоградском сталепроволочноканатном заводе провели анкетный опрос работников: устраивает ли их моральный климат на предприятии? Почти каждый ответил на этот вопрос утвердительно. Результаты исследования не были для парткома неожиданностью. Уже несколько лет на заводе существует правило: гласно решать все проблемы – от выдвижения человека на более высокую должность до распределения туристских путевок. Это исключает разные домыслы, досужие разговоры, воспитывает в людях чувство хозяина родного завода, стимулирует гражданскую и трудовую активность…”